Reunión de Navidad año 2023

El domingo 24 de diciembre, tuvimos nuestra reunión de navidad junto a nuestros hermanos del...

Leer másError: Formulario de contacto no encontrado.

Si nos preguntamos por la mente diseñadora del Templo Catedral Evangélica, inmediatamente pensamos en nuestro recordado obispo Javier Vásquez Valencia. Pero también hemos de mencionar al arquitecto Vieyra. Este arquitecto es uno de los nuestro; un hermano en la fe que toda su vida ha perseverado en la Iglesia de Jotabeche. De él queremos decir unas breves palabras. El actualmente Oficial Diácono Rubén Vieyra Ferrera nació el 22 de enero de 1931, ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1950, titulándose en 1956 con aprobación de distinción.

Si nos preguntamos por la mente diseñadora del Templo Catedral Evangélica, inmediatamente pensamos en nuestro recordado obispo Javier Vásquez Valencia. Pero también hemos de mencionar al arquitecto Vieyra. Este arquitecto es uno de los nuestro; un hermano en la fe que toda su vida ha perseverado en la Iglesia de Jotabeche. De él queremos decir unas breves palabras. El actualmente Oficial Diácono Rubén Vieyra Ferrera nació el 22 de enero de 1931, ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1950, titulándose en 1956 con aprobación de distinción.

En la Universidad fue ayudante en diversas cátedras de su carrera. Una vez concluido ese periodo de estudios ingresó a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, de q957 a 1975, ejecutando diversos proyectos de construcción para el sector público. En 1967 el pastor Javier Vásquez Valencia solicita al Presidente de la Republica, don Eduardo Frei Montalván, que ordene en comisión de servicio al funcionario público Vieyra, para dedicarse al proyecto “Templo Catedral Evangélica de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile (Jotabeche 40)”. Así, tenemos al hermano Rubén trabajando de lleno para el Señor, en una obra que más tarde sería gloriosa y significativa para toda la Iglesia Evangélica en Chile.

En 1975 el arquitecto Vieyra dejó el MOP e ingresó a la USACH para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Proyectos. En esta universidad tuvo la oportunidad de hacer clase en la Escuela de Construcción. Ya jubilado, en 1993, ejerció ese mismo año como profesor de la Facultad de Arquitectura de dicha casa de estudios. En lo que refiere a su trabajo para la iglesia, tenemos el antecedente que para 1994 fue encontrado para formar el Departamento Técnico de la Iglesia Metodista Pentecostal, en es entonces Catedral Evangélica de Santiago. En su trayectoria como arquitecto cristiano ha realizad variados proyectos de edificación para ña Iglesia Evangélica Chilena. Su trabajo profesional se puede advertir, por ejemplo, en los templos de Población Bulnes, Arauco, Jardín lo Prado, Mapocho, Martínez de Rozas, Carrascal, Los Nogales y el actual templo de Maipú de la Iglesia Metodista Pentecostal, además de la casa del obispo Javier Vásquez. En el Edificio Sede participó en el proyecto de diseño y construcción junto al arquitecto, hermano Juan Espinoza.

El hermano Rubén Vieyra Ferrera, como arquitecto y diseñador original de la Catedral Evangélica de Chile, conoce perfectamente todo el proceso de construcción de esta magna obra. Por eso, conversando con él, le hemos solicitado que de su propia boca nos contara algunos recuerdos sobre el camino y las etapas que condujeron a la edificación de nuestro Templo Catedral. Leamos lo que hermano Rubén nos relata.

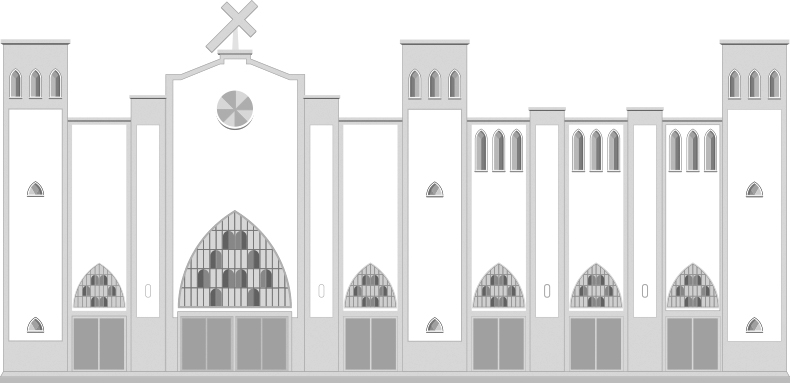

El edificio de la Catedral Evangélicas de Chile se expresa esquemáticamente en el dibujo adjunto y por las etapas de su construcción.

Con el presente relato quiero compartir algunos rasgos de la historia que encierra la construcción de nuestro Templo Catedral, un templo que hoy e declarado Monumento Histórico Nacional. Les comparto un esquema en el se muestra el avance desde Jotabeche 40 a la Catedral Evangélica de Chile. En el esquema se señala el templo antiguo de Jotabeche (en color amarillo) levantando durante el pastorado del obispo Manuel Umaña Salinas, y asimismo parte de lo que fura su casa. Este templo y la casa más tarde fueron demolidos para dar lugar a la primera etapa de la nueva construcción, que enfrenta la calle Jotabeche (actualmente paseo peatonal).

La primera etapa (en azul) y la segunda etapa (en rojo) de construcción las puedo explicar de la siguiente manera. Estas son etapas que se fueron uniendo en el tiempo, lo que terminó finalmente por dar a luz la Catedral Evangélica, en un periodo de siete años, a contar de 1967. En los primeros 3 años se construyó la obra gruesa de su fachada y los muros perimetrales con excepción del costado poniente, a fin de poder unir más tarde la construcción de la primera etapa (azul) con la segunda etapa (rojo). Estas dos etapas suman prácticamente 3.900 metros aproximados de construcción, incluyendo un segundo piso donde se ubicaría el balcón para Coros Unidos. Toda esa construcción corresponde al periodo de pastorado del obispo Javier Vásquez Valencia.

El edificio tiene, desde el primer piso hasta el cielo, una altura de 10 metros, la que fue solicitada por nuestro Obispo Javier Vásquez, puesto que al realizar estos planos existía una comunicación diaria entre él y mi persona para que tuviera conocimiento de que en el proyecto se incluían sus indicaciones. Por ejemplo, me indicó que todas las catedrales tenían torres, que su interior debería ser alto, que el frontis principal debía ser monumental. Fue así que el frontis de Alameda se realizó de 45 metros de ancho por 22 metros de altura. Por otra parte, sus puertas debían ser como las que existen en los muros de Jerusalén.

El frontis de calle Jotabeche (hoy paseo), se hizo de menor tamaño que el de la Alameda, por ser de menor importancia; en general todo se proyectaba previéndose , tal que profetizó nuestro Obispo Manuel Umaña , que vendrían el Presidente de la República, sus Ministros y otras autoridades de la nación al primer Tedeum Evangélico que no existía en nuestra nación, dando así cumplimiento al aspirado sentir que reveló el Señor que “Chile sería para Cristo”. Todo ha tenido fiel cumplimiento.

Algunos aspectos interesantes de recordar son los que guardan relación con las instrucciones que el obispo Javier solía darme para la construcción de la Catedral; instrucciones que dan cuenta de los sueños e ideas que nuestro recordado obispo albergaba en su corazón. Debo hacer el alcance que el obispo Javier me dio un lugar de trabajo para realizar los planos de arquitectura de la futura Catedral in situ. El lugar en espacio se trataba de una pieza convertida en oficina en la casa que fuera de la pastora Mercedes Gutiérrez de Umaña, inmueble que daba hacia la Alameda. Esta improvisada oficina se equipó con tablero de dibujo y su respectiva máquina tipo movible para realizar el diseño de los planos y estante para guardar planos y otros tableros para extender planos. Esa oficina permaneció durante el periodo que existió la casa de la pastora Mercedes, hasta que fue demolida para dar lugar ala segunda etapa de la construcción.

Para la primera etapa, por el lado de la Alameda, nuestro obispo Javier debió comprar seis propiedades, sin las cuales no podían haberse hecho el actual frontis principal de la Catedral. Por otra parte, debió adquirir la propiedad vecina a la casa de muestra Pastora, donde funcionaba el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles de Estado, la que junto con la casa pastoral dieron origen a la construcción de la segunda etapa, por la Alameda.

El esfuerzo realizado por nuestro obispo Javier ,con toda la congregación de Jotabeche 40, fue grandioso si consideramos que la construcción pasó el periodo 1970 – 1973 en el que había escasez de materiales de construcción. Contra todo obstáculo, la construcción se termino a fines de 1974 y se realizó el primer Tedeum Evangélico en 1975.

La tercera etapa de construcción (color verde) corresponde al periodo de nuestro obispo Eduardo Durán Castro. Se incluyen aquí las mejoras en la fachadas interiores de la construcción de la primera y segunda etapa, tales como ventanales, revestimiento de pilares asemejando piedras, púlpito principal (habiéndose demolido los anteriores). Esta tercera etapa de construcción se abre a la calle Obispo Umaña A. Y en total comprende un total aproximado a los 3.000 metros cuadrados, incluyendo el subterráneo.

Con el trabajo y visionaria iniciativa de nuestro obispo Eduardo, el Templo Catedral ha alcanzado su mayor volumen y ha podido salir a una tercera calle, Obispo Manuel Umaña, antigua Bernal del Mercado. Su anhelo fue que la amplificación en esta tercera etapa fuera terminada para cuando se celebrara el Centenario de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de 2009, hecho que se cumplió a cabalidad. Con la administración de nuestro obispo Eduardo, la construcción total del Templo Catedral alcanzó a comprender un total de 6.900 metros cuadrados.

Todo esto ha sido fruto de la fe y el trabajo de nuestros pastores de Jotabeche. A todos ellos Dios los honró con el ministerio episcopal, confirmando todo su trabajo en la obra del Señor. A ellos se suman todos los sacrificios de cientos de hermanos y hermanas de fe, que trabajaron incansablemente junto a sus pastores, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo con el mismo empeño. Dios bendiga a cada uno de los que hemos sido parte de una de las páginas más gloriosa de la historia de la Iglesia Evangélica en Chile.

Dr. Arq. Rodrigo Vidal Rojas

Dr. Arq. Rodrigo Vidal Rojas

Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile

Ficha técnica

El entonces pastor Javier Vásquez Valencia adquirió cinco propiedades para donarlas a a iglesia e iniciar las labores de construcción. En 1967 se encontraba terminando el anteproyecto y se estaban elaborando los antecedentes para la realización del proyecto. La primera etapa de la construcción se inicio en 1968, lo que obligó que el antiguo templo de calle Jotabeche, fuera demolido en 1970. Ese mismo año se inicia la construcción de la nave transversal con acceso por Jotabeche, la que ocupa todo el ancho del sitio (26,20m), mismo año en que queda terminada la primera etapa del templo, con acceso por Alameda. Entre 1970 y 1971 se termina la segunda etapa, dejando concluido el acceso por Jotabeche 40. Paralelamente, se adquieren los sitios 2 y A de Alameda, donde se construye la tercera etapa, correspondiente a una nave lateral, la que queda concluida en 1972.

Hacia 1978, se construye el altillo de la nave poniente de Jotabeche. A partir de esta fecha se suceden muchos arreglos y adaptaciones al interior del templo. Los de mayor envergadura ocurren a partir de 2009 y corresponden, por una parte, a la modificación del antiguo púlpito y, por otra parte, a la construcción de la segunda nave transversal.

Hacia 1978, se construye el altillo de la nave poniente de Jotabeche. A partir de esta fecha se suceden muchos arreglos y adaptaciones al interior del templo. Los de mayor envergadura ocurren a partir de 2009 y corresponden, por una parte, a la modificación del antiguo púlpito y, por otra parte, a la construcción de la segunda nave transversal. Entre 2007 y 2008 la iglesia había adquirido los lotes 7, 9, 10 y 11, lo que junto al lote 8, permitirán la construcción, al oriente de la segunda nave lateral con altillo, con salida hacia calle obispo Manuel Umaña (antigua calle Bernal del Mercado), la que quedará concluida en 2011.

Entre 2007 y 2008 la iglesia había adquirido los lotes 7, 9, 10 y 11, lo que junto al lote 8, permitirán la construcción, al oriente de la segunda nave lateral con altillo, con salida hacia calle obispo Manuel Umaña (antigua calle Bernal del Mercado), la que quedará concluida en 2011.

La Catedral Evangélica, conocida también como Catedral de Jotabeche, establece un antes y un después en la arquitectura pentecostal en particular, y evangélica en general. Al menos, es posible identificar una tipología dominante en los templos pentecostales hasta comienzos de los ’70, con edificios en su gran mayoría más bien discretos. Tras la construcción de la Catedral, comienzan a surgir cada vez más visibles y protagonistas del especio urbano.

Por su notoria presencia urbana en un sector de edificación de muy baja altura, como también por una cierta emancipación social o mayor protagonismo socio-político que adquiere la Iglesia Metodista Pentecostal de Santiago, la Catedral de Jotabeche contribuirá a impulsar la edificación de templos de las más diversas corporaciones, cada vez más notorios, de la mano de un mayor protagonismo social.

Construida por etapas; buscando acoger una gran cantidad de personas; intentando un protagonismo urbano sin precedentes; acudiendo al hormigón armado como sistema constructivo; rompiendo el esquema de espacio rectangular tensionado por el eje acceso-púlpito; incorporando masivamente el arco ojival como recurso de significación religiosa; incorporando la torre como elemento configurativo de la fachada y recuperando con ello una tradición metodista episcopal estadounidense del siglo XIX; rompiendo la monotonía del templo con una sola fachada; diversificando la cantidad de acceso (12 en total en sus tres frentes, de Alameda, Jotabeche y Umaña); quebrando con la tradición de una galería posterior y una o dos laterales; este templo es una pieza fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura pentecostal durante los últimos 40 años.

No obstante lo anterior, e independiente de sus fortalezas arquitectónicas, el edificio carece de un sentido y un carácter de ostentación. Por el contrario, su verdadera significación arquitectónica la aporta, en este caso particular, la gente que celebra, que exterioriza su fe. El acto litúrgico pentecostal, las formas de uso y de apropiación del edificio, sus singularidades históricas y su carácter de testigo material de momentos cumbres del movimiento evangélico nacional, constituyen su estructura significativa principal. Las jerarquías arquitectónicas propias de todo edificio religioso se disimulan y se van disolviendo entre la comunidad que se ayuda mutuamente. Este acto conjunto de los hermanos que permite ir construyendo comunidad, a la vez va dejando en evidencia una condición de hogar que se pueda ir construyendo al interior, ya que si bien el respeto es algo que pueda verse claramente al interior, más importante es aún la construcción de una comunidad de esa envergadura que se logra, y que a la vez es armoniosa, en su concepción interior. De ese modo, el real valor de la construcción arquitectónica pentecostal está en la no construcción que existe. Esto debido a que existe una voluntad del no valor visual. No es que no se tenga, sino que no se requiere. Los agregados ornamentales, estilísticos o estéticos se hacen innecesarios, y toma mayor valor la imaginación y la interpretación, más que la imposición de condiciones perceptivas externas. Su valor arquitectónico está en la simpleza del espacio que facilita canalizar las expresiones propias del culto y la comunidad sin generar distracciones. La relación hombre-Dios encuentra en este espacio un medio eficaz para que prospere ese encuentro trascendente.

No obstante lo anterior, e independiente de sus fortalezas arquitectónicas, el edificio carece de un sentido y un carácter de ostentación. Por el contrario, su verdadera significación arquitectónica la aporta, en este caso particular, la gente que celebra, que exterioriza su fe. El acto litúrgico pentecostal, las formas de uso y de apropiación del edificio, sus singularidades históricas y su carácter de testigo material de momentos cumbres del movimiento evangélico nacional, constituyen su estructura significativa principal. Las jerarquías arquitectónicas propias de todo edificio religioso se disimulan y se van disolviendo entre la comunidad que se ayuda mutuamente. Este acto conjunto de los hermanos que permite ir construyendo comunidad, a la vez va dejando en evidencia una condición de hogar que se pueda ir construyendo al interior, ya que si bien el respeto es algo que pueda verse claramente al interior, más importante es aún la construcción de una comunidad de esa envergadura que se logra, y que a la vez es armoniosa, en su concepción interior. De ese modo, el real valor de la construcción arquitectónica pentecostal está en la no construcción que existe. Esto debido a que existe una voluntad del no valor visual. No es que no se tenga, sino que no se requiere. Los agregados ornamentales, estilísticos o estéticos se hacen innecesarios, y toma mayor valor la imaginación y la interpretación, más que la imposición de condiciones perceptivas externas. Su valor arquitectónico está en la simpleza del espacio que facilita canalizar las expresiones propias del culto y la comunidad sin generar distracciones. La relación hombre-Dios encuentra en este espacio un medio eficaz para que prospere ese encuentro trascendente.

Subyacentemente, el edificio posee valores arquitectónicos que se distancian de los estándares clásicos o dominantes y de las posturas ortodoxas y esteticistas de muchos teóricos de la arquitectura, para radicarse en el significado más profundo de la historia misma del movimiento pentecostal. Los tres principales valores arquitectónicos son:

1.- En el marco de la flexibilidad propia del culto pentecostal, que sigue una estructura litúrgica predeterminada pero que puede en cualquier momento ser modificada por expresiones trascendentes y carismáticas de la fe, la catedral evangélica otorga a los creyentes un espacio de libertad de expresión del misterio de su fe, inédito hasta ese momento. El espacio interior pentecostal posee un carácter abstracto y cotidiano sobre el que se funda la percepción de un espacio ritualizado y sagrado, que se despoja del templo material y eleva a los congregados a una relación inmaterial en un espacio trascendente de encuentro con Dios. Desde esta concepción, el voluntario déficit de visualizad en el templo se sustituye por un superávit de imaginación en el culto. Por su carácter de más grande recinto litúrgico evangélico nacional, y el de proporciones más regulares con un considerable ancho, la catedral evangélica otorgó un gran altar y amplios pasillos para el cato cultural. Esta amplitud interior, junto con la austeridad del espacio, desprovisto de ornamentos, iconografía, símbolos o representaciones de la vida eterna, contribuyó a una abstracción visual que facilitó la experiencia pentecostal de la libertad de movimiento y desplazamiento en el culto, en el misterio de su liturgia. Las diversas manifestaciones físicas y corporales de la religiosidad pentecostal (danza, saltos, aplausos, abrazos, etc.) se habían desarrollado hasta entonces en recinto estrechos e incontrolables, en su mayoría pequeños o medianos. En la catedral evangélica, dichas manifestaciones y el acto de celebración y fiesta que surge de la presencia espiritual y trascendente de Dios en la mente humana, encontraron por primera vez una dimensión y un entorno material facilitador y liberador.

1.- En el marco de la flexibilidad propia del culto pentecostal, que sigue una estructura litúrgica predeterminada pero que puede en cualquier momento ser modificada por expresiones trascendentes y carismáticas de la fe, la catedral evangélica otorga a los creyentes un espacio de libertad de expresión del misterio de su fe, inédito hasta ese momento. El espacio interior pentecostal posee un carácter abstracto y cotidiano sobre el que se funda la percepción de un espacio ritualizado y sagrado, que se despoja del templo material y eleva a los congregados a una relación inmaterial en un espacio trascendente de encuentro con Dios. Desde esta concepción, el voluntario déficit de visualizad en el templo se sustituye por un superávit de imaginación en el culto. Por su carácter de más grande recinto litúrgico evangélico nacional, y el de proporciones más regulares con un considerable ancho, la catedral evangélica otorgó un gran altar y amplios pasillos para el cato cultural. Esta amplitud interior, junto con la austeridad del espacio, desprovisto de ornamentos, iconografía, símbolos o representaciones de la vida eterna, contribuyó a una abstracción visual que facilitó la experiencia pentecostal de la libertad de movimiento y desplazamiento en el culto, en el misterio de su liturgia. Las diversas manifestaciones físicas y corporales de la religiosidad pentecostal (danza, saltos, aplausos, abrazos, etc.) se habían desarrollado hasta entonces en recinto estrechos e incontrolables, en su mayoría pequeños o medianos. En la catedral evangélica, dichas manifestaciones y el acto de celebración y fiesta que surge de la presencia espiritual y trascendente de Dios en la mente humana, encontraron por primera vez una dimensión y un entorno material facilitador y liberador.

2.- En el primer y único templo evangélico construido en Chile de manera evidentemente visible en la principal avenida de la cuidad. Se trata de una arquitectura que refleja la magnitud y significación del acto que cobija. El protagonismo urbano sin precedentes y que, hasta el momento, no ha sido replicado por ningún otro templo pentecostal chileno es la consecuencia de esa expresión del acto que acoge. A partir de la construcción de la Catedral se inicia un proceso de irrupción pública masiva de los pentecostales en la escena y en el espacio urbano y social. Las cuatro cualidades urbanas principales son: – Es un hito urbano, por su munumentalidad y tamaño. En 1070 fue el segundo edificio en envergadura, después de la Estación Central, desde la iglesia de la Gratitud Nacional (Cummings esquina de Alameda) hacia el poniente de Santiago.

2.- En el primer y único templo evangélico construido en Chile de manera evidentemente visible en la principal avenida de la cuidad. Se trata de una arquitectura que refleja la magnitud y significación del acto que cobija. El protagonismo urbano sin precedentes y que, hasta el momento, no ha sido replicado por ningún otro templo pentecostal chileno es la consecuencia de esa expresión del acto que acoge. A partir de la construcción de la Catedral se inicia un proceso de irrupción pública masiva de los pentecostales en la escena y en el espacio urbano y social. Las cuatro cualidades urbanas principales son: – Es un hito urbano, por su munumentalidad y tamaño. En 1070 fue el segundo edificio en envergadura, después de la Estación Central, desde la iglesia de la Gratitud Nacional (Cummings esquina de Alameda) hacia el poniente de Santiago.

– Otorga una gran visibilidad al mundo evangélico, en otras palabras, revela su existencia social, naturalizándolo en la vida nacional.

– Logra generar un nuevo punto de tensión urbana al posicionarse después de la Estación Central por el eje Alameda, constituyendo entre ambos (estación y templo) la tensión urbana que al parecer fue marcando la tendencia de altura del sector que hoy en día se hace evidente.

– Logra darle un nuevo carácter a un barrio que tendía a ser reconocido solo por su comercio. El templo logra posicionarse como un elemento de referencia urbana para Santiago poniente, ganando un espacio urbano para él como objeto, y para toda la comunidad como representación de ella.

3.- Incorpora postulados arquitectónicos distintivos, únicos en su género para esa época y muy poco replicados posteriormente. En la Catedral se pueden reconocer valores arquitectónicos propios del pentecostalismo, ya que logra establecer una imagen referencial para los templos pentecostales que se fueron construyendo con posterioridad.

– Los principios arquitectónicos que lo sustentan (torreones, arco ojivas, proporciones) tienen origen en la arquitectura metodista estadounidense e inglesa y se materializan por primera vez en un templo pentecostal en esta iglesia, posteriormente en el edificio que la antecedió en el mismo lugar y, luego, en la Catedral, heredera espiritual de ese primer edificio (Figura 6).

– La forma en que esos principios se aplican es la misma utilizada en el templo de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, de calle Olivar, en 1908 (donde se origina el movimiento pentecostal chileno), y que son replicados en el templo de calle Jotabeche Nº 40, antecesor de la Catedral, en 1928. – Es el primer templo pentecostal que construye una fachada habitable. El frotis principal ya no es un plano bidimensional sino un espacio que se pueda habitar y recorrer, que interactúa visualmente con el interior pero no se abre necesariamente hacia el exterior (Figura 7).

– Es un edificio diseñado y edificado completamente por gestión constructiva y autofinanciamiento. Esta es una cualidad de la gran mayoría de templos pentecostales, pero nunca de la envergadura de la Catedral. – Contiene el mayor aforo de personas entre todos los templos evangélicos chilenos, alcanzando las 8.000 personas sentadas. – Cuanta con la mayor amplitud de los templos evangélicos chilenos. El auditorio puede definirse espacialmente como una ameba que se desparrama al interior de la manzana, cuando un espacio multidireccional e irregular, que fluye en todos los sentidos creando muchos espacios secundarios y que, dependiendo de la ubicación del observador, localiza la mirada en el púlpito, en los altillos o en otro elemento del espacio. Con una planta en forma de “T”, que nace de la construcción por etapas, el templo es originalmente un templo rectangular de eje acceso-púlpito; luego un templo en “L” con el púlpito en la esquina oriental izquierda y, finalmente, el templo actual cuya organización espacial rompe con las configuraciones existentes hasta ese momento .

– Es un edificio diseñado y edificado completamente por gestión constructiva y autofinanciamiento. Esta es una cualidad de la gran mayoría de templos pentecostales, pero nunca de la envergadura de la Catedral. – Contiene el mayor aforo de personas entre todos los templos evangélicos chilenos, alcanzando las 8.000 personas sentadas. – Cuanta con la mayor amplitud de los templos evangélicos chilenos. El auditorio puede definirse espacialmente como una ameba que se desparrama al interior de la manzana, cuando un espacio multidireccional e irregular, que fluye en todos los sentidos creando muchos espacios secundarios y que, dependiendo de la ubicación del observador, localiza la mirada en el púlpito, en los altillos o en otro elemento del espacio. Con una planta en forma de “T”, que nace de la construcción por etapas, el templo es originalmente un templo rectangular de eje acceso-púlpito; luego un templo en “L” con el púlpito en la esquina oriental izquierda y, finalmente, el templo actual cuya organización espacial rompe con las configuraciones existentes hasta ese momento .

– Posee tres fachadas a tres calles distintas y doce puertas accesos. – Posee el púlpito más grande del movimiento evangélico chileno. Los elementos que lo componen: basamentos, escalinatas, columnas, doble cielo, cuadros, como también su iluminación artificial de mayor intensidad, contribuyen a la transformación de la percepción de la escala, acercando planos visuales y disminuyendo el tamaño de las personas. Por cierto esta gran amplitud permite estas percepciones, pero parece más bien surgir de la necesidad de construir un templo que albergue cada vez más ocupantes. Su creación, que data que cubre todo el ancho del templo en contacto con ambos balcones y el sinnúmero de elementos que lo componen de recargada manera. Se compone de dos grandes partes: la parte posterior, donde se ubica el coro, y la parte anterior donde, bajo la cúspide de la ojiva horizontal, se sitúa la persona que dirige la ceremonia, procedido por los dignatarios que lo respaldan. Cuidadosamente pensando, constituye la escenografía perfecta que reviste a los titulares de la Palabra, de la santidad otorgada por la teatralización visual que busca estimular a los observadores.

– El altar que antecede al púlpito, actualmente de generosas dimensiones, ha sido pensado a la escala de la sacralizado del púlpito, facilitando la participación en la oración y en otros múltiples actos, de una gran cantidad de fieles. Su forma expresa la vocación de ese espacio reservado para la máxima manifestación de la pentecostalidad.

Sentarse un domingo en la tarde, durante el culto del Templo Catedral Evangélica de Chile, en una banca cualquiera y como un hermano nuevo que ha llegado por primera vez, ya es una experiencia profunda que querremos guardar para siempre.

Es como si dos tiempos diferentes, dos momentos distantes en el tiempo, se juntaran haciendo una perfecta suma de pasado y presente, todo ello atravesado por una experiencia de fe que va más allá de toda época. Por eso, poder relatar como se construyó la Catedral Evangélica y luego ver como esta hoy, es un privilegio que pocos pueden testimoniar. Pues bien todavía quedan en la Catedral hermanos y hermanas que con emoción y alegría son capaces de recordar los momentos en que se pasó del templo de Jotabeche 40, al Templo Catedral Evangélica de Chile, tal como lo conocemos hoy.

Corría el año 1967 y se de aviso en Jotabeche 40, y en todas las clases y locales, que se comenzaría a construir un nuevo templo para la iglesia. Todos escuchan con atención el aviso que era, sin más el sueño del obispo Manuel Umaña Salinas y que visionariamente deseaba ahora concretar el obispo Javier Vásquez Valencia. Entre los que reciban la noticia se encuentran los jóvenes Leopoldo Osandon Carvajal y José Muñoz Muñoz . Ellos nos cuentan algunos pormenores de la construcción de la Catedral. Lo primero que recuerdan es que al escuchar la noticia de la construcción de un gran templo para la iglesia de Jotabeche, jamás se imaginaron que iba a ser un edificio tan enorme. Solo se convencerían cuando lo estuvieran construyendo personalmente. El trabajo comenzó con al demolición del antiguo templo de Jotabeche 40, pero no sería fácil, ni emocional ni físicamente. En lo emocional los hermanos sentían dolor y emoción al derribar el templo que había sido por tanto tiempo el lugar donde se reunieron para alabar a Dios y sentir su gloriosa presencia. Como se iban a olvidar de esas grandes reuniones llenas de la gracia del Señor. Pero en la que respecta al aspecto material, se cuenta que muchos lugares del templo fueron muy difíciles de derribar. Sus firmes muros y columnas presentaron formidables batalla contra los combos que a mano alzada se batían contra ellos. Muchas de las columnas tardaron días en rendirse, hasta finalmente caer vencidas. Muy poca gente lo sabe, pero los restos y escombros del antiguo templo de Jotabeche 40 fueron a parar al sector de los Copihues, en los alrededores de lo hoy es la Clase Catamarca.

Una vez removidos los escombros comenzó el trabajo de edificación. Las tareas eran repartidas por turnos y en cuadrillas. Pero muchos hermanos no podían entregar todo su tiempo para trabajar en esta obra, de modo que era usual que se pasaran de sus propios trabajos , ya cansados, para cumplir con sus obligaciones en la construcción del nuevo templo. Pero lo hacían de buena gana porque sabían que Dios habría de bendecir todo su esfuerzo. El hermano Leopoldo Osandon agrega que todos los hermanos y hermanas se involucraron, de una forma u otra, para concluir con esta tarea que entendían como una tarea de Dios. Nuestros hermanos cuentan que si un hermano estaba impedido físicamente o no podía caminar, simplemente se sentaba en algún lugar a “enderezar clavos”. No cabía duda, todos eran útiles para trabajar en esta gran obra de Dios. El hermano José Muñoz recuerda a los rondines, hermanos que llegaban de noche a la construcción para cuidar la edificación en los turnos nocturnos.

Ambos hacen mención especial a las hermanas de la Iglesia que con tanto esmero se dedicaron todos esos años a preparar los almuerzos y otros refrigerios para los hermanos constructores. Nunca fallaron las hermanas, con sol o con lluvia, señoritas y dorcas de todas las clases se hacían cita para alimentar a quienes trabajaban.

La presencia de Dios en medio de la construcción

Nuestros hermanos Osandon y Muñoz hacen mención especial a esos días en que las faenas de construcción se convertían en verdaderos cultos espirituales. De partida, cuando las tareas de día comenzaban, estas se abrían con oraciones y cantos para el Señor. Los hermanos obreros en estas faenas de construcción jamás se olvidaron que por sobre todo eran adoradores del Dios de la visa. Hubo ocasiones en que esos bendecidos momentos duraban todo el día. Mientras trabajaban, se seguían sintiendo la presencia de Dios, de manera que eran capaces de cantar toda la jornada de trabajo. Otros eran tomados danza y no podían para la manifestación del Espíritu Santo entre ellos. El señor se encontraba en medio de esa construcción. Cuenta el hermano Osandón que hubo hermanos que llegaban enfermos a trabajar a la Iglesia, con mucho sacrificio, pero ahí, entre tablones y concreto, eran sanados; se iban “sanitos”, recuerda el hermano ciclista y voluntario de nuestra iglesia. Gracias a esta presencia, siempre hubo comunión y armonía, a pesar de las diferencias y roces propios de quienes discrepaban acerca de cómo hacer una faena especifica.

Un recuerdo especial se merece el Obispo Javier, quien todos los días se presentaba en la obra, sin faltar jamás, para constatar los avances.

Siempre lo vimos ahí entre nosotros, comenta el hermano Muñoz, compartiendo con todos. Los alentaba con sus palabras. Los hacía reír y a veces llorar por las palabras inspiradas que salían de su boca. Era un llanto de gozo por la presencia del Señor. Incluso el obispo Javier concurría a compartir la mesa de los hermanos trabajadores y comía como uno mas entre ellos, ahí sobre los tablones.

Estos son los recuerdos de quienes estuvieron ahí, cuando recién se levantaba la que hoy es reconocida como la Catedral Evangélica de Chile. El hermano Leopoldo Osandon se emociona al ver prosperada la iglesia. “Esto huele a Umaña”, dice, por que se trata ni más ni menos del sueño que un día tuvo nuestro primer obispo. Nuestro hermano José Muñoz dice que la iglesia de hoy debería seguir con el mismo cariño con que se trabajo en ese tiempo. “Nos ponemos como ejemplo para que otros lo sigan”, agrega. Sin duda alguna, hay mucho por seguir trabajabdo en nuestra iglesia , terminan por reflexionar. Que esta narración sirva para que los más jóvenes se inspiren y para los ancianos cobren fuerza recordando lo que fue su trabajo cuando se pasó de Jotabeche 40 a la Catedral Evangélica de Chile.

El domingo 24 de diciembre, tuvimos nuestra reunión de navidad junto a nuestros hermanos del...

Leer másEl sábado 09 de diciembre, nuestros hermanos del Coro Plantilla Infantil realizó un concierto denominado...

Leer másEl jueves 14 de diciembre en el Auditorio Diaconisa Marina Daza Carrasco, ubicado en el...

Leer más